粽子是一种中国传统的食品,源自古代。它是用糯米、豆子、肉、蛋黄等食材包裹在粽叶里,然后用线绑好,放入水中煮熟。吃粽子的来历和端午节这个节日紧密相连。

端午节,又称为龙舟节,是中国的一个传统节日,始于春秋战国时期。端午节的时间是农历五月初五,每年的日期都不相同。吃粽子的习俗与纪念屈原有关。

屈原是战国时期楚国的大臣,同时也是一位诗人。他忠诚于国家,致力于为国家谋求强大。然而,当时的楚国国君并未理解他的忠诚,反而听信谗言,将屈原流放。公元前278年,楚国被秦国所灭,屈原愤而投江自尽,为了表达对国家和人民的忠诚。

据传说,楚国百姓得知屈原投江后,非常悲痛。他们纷纷划船去江中寻找屈原的遗体。为了避免鱼虾咬食屈原的尸体,人们将糯米包裹在粽叶中,丢入江中,希望吸引鱼虾。同时,为了驱散江中的邪气,人们用五色丝线将粽子绑起来。此外,他们还击鼓驱赶鱼虾,以保护屈原。最后,这些习俗逐渐演变成了端午节吃粽子、赛龙舟等传统活动。

如今,吃粽子已经成为了端午节不可或缺的习俗。而粽子的品种和口味也因地域文化差异而有很大变化,包括甜的、咸的、辣的等等。总之,吃粽子的来历与端午节的纪念意义密切相关,它凝聚了中国传统文化中的民族精神与对历史人物的敬仰。

x病毒

x病毒 乙流

乙流 二十四节气菜谱

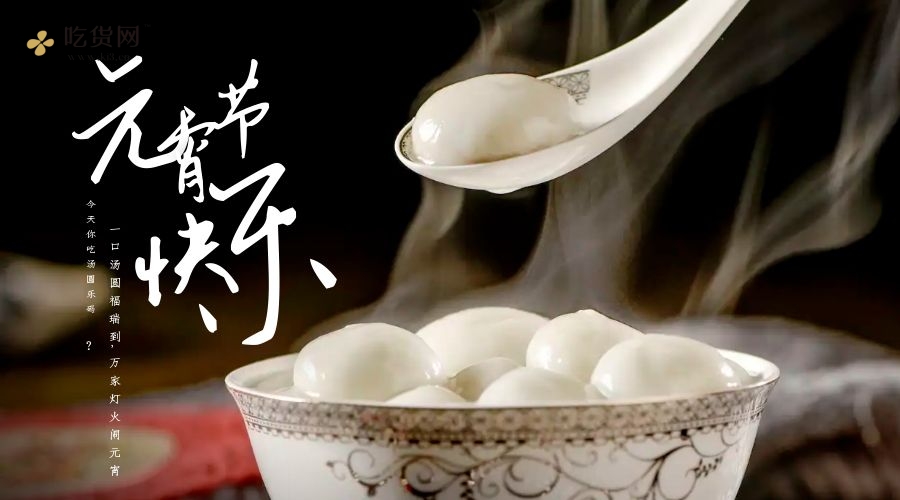

二十四节气菜谱 元宵节

元宵节 囤年货

囤年货 年夜饭

年夜饭